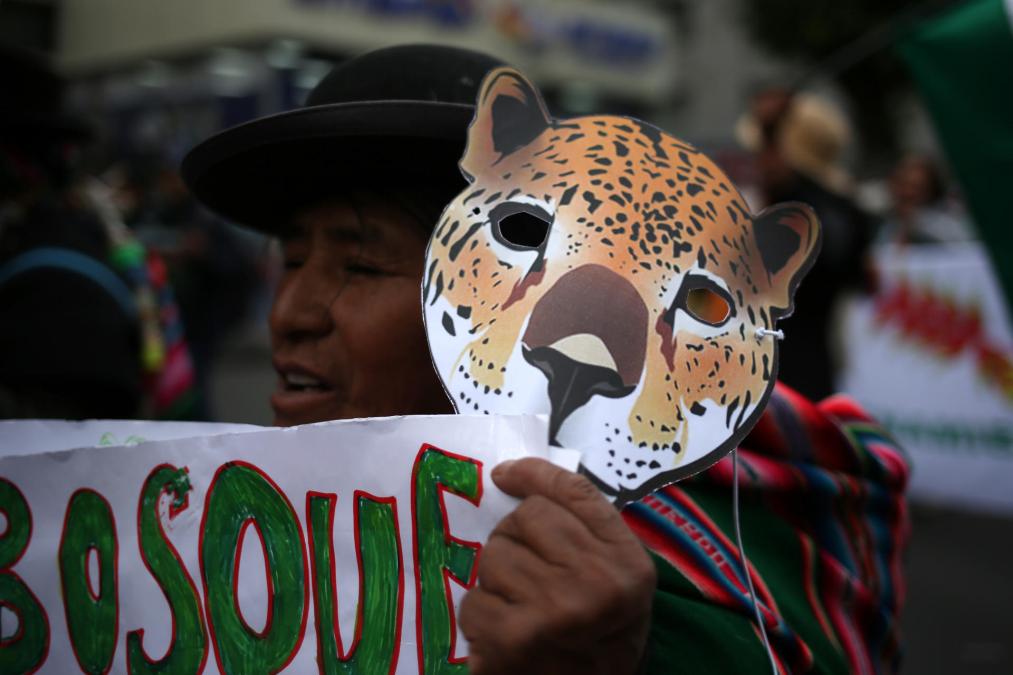

Mujeres indígenas de diversas regiones bolivianas, incluyendo la Amazonia, el oriente y el altiplano, convergieron en La Paz para una contundente manifestación. Su objetivo principal fue alzar la voz contra la devastación anual de millones de hectáreas de bosques por incendios forestales, a los que consideran su casa grande, y para denunciar la creciente amenaza de la minería ilegal en sus territorios.

Decenas de personas participaron en la marcha, que serpenteó por las arterias principales del centro histórico paceño. La movilización estuvo encabezada por representantes de las tierras altas o la zona andina, y de las tierras bajas, que abarcan la Amazonia, el oriente y el Chaco bolivianos. Entre las figuras destacadas se encontraba Rosa Pachurí, presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (Ormich), quien viajó desde la Chiquitania, en el departamento oriental de Santa Cruz, para unirse a esta protesta pacífica.

Pachurí expresó la profunda angustia de las comunidades: Nuestros territorios están siendo consumidos por el fuego una vez más; nuestra casa grande se quema, y por eso estamos aquí, para que nuestra voz sea escuchada. La Chiquitania, una zona de transición entre el Chaco y la Amazonía, caracterizada por su bosque seco y sus históricas misiones jesuíticas, ha sido una de las áreas más castigadas por los incendios forestales durante los últimos seis años.

La dirigente también puso de manifiesto la crítica situación del parque Noel Kempff Mercado, un área protegida de 1.5 millones de hectáreas compartida por Santa Cruz y Beni, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, que lleva semanas ardiendo. Subrayó que esta área es un patrimonio de toda Bolivia, y que la preocupación es inmensa ante la cercanía de que el fuego no solo consuma la naturaleza, sino también la vida humana.

Los manifestantes exigieron la pronta aprobación del proyecto de ‘Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida’. Esta propuesta legislativa, fruto de encuentros regionales con pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y organizaciones campesinas, busca establecer una regulación para el manejo y uso sostenible de los ecosistemas forestales. Según Pachurí, el objetivo de esta norma es frenar los incendios, la minería, el extractivismo y la deforestación que asolan los territorios ancestrales.

Durante el recorrido, se escucharon consignas como Sin bosques, no hay agua, no hay vida, no hay nada, y se exhibieron pancartas con mensajes claros: No al extractivismo. No a los incendios. Sí a la vida. Para simbolizar la fauna afectada por la catástrofe, algunos participantes portaban máscaras de jaguares, abejas y monos, elaboradas artesanalmente con papel.

Los incendios forestales constituyen un problema recurrente en Bolivia, manifestándose con mayor intensidad entre junio y octubre. A menudo, el origen de estos fuegos se atribuye a los ‘chaqueos’, quemas controladas utilizadas para preparar la tierra para la siembra o el pastoreo. Tanto las comunidades indígenas como los defensores del medio ambiente han instado en repetidas ocasiones al Gobierno a derogar las denominadas ‘leyes incendiarias’, normativas que en los últimos años han autorizado estas prácticas.

Actualmente, Santa Cruz, la región más poblada y pilar económico del país, reporta diecinueve incendios forestales activos, concentrados principalmente en municipios de la Chiquitania. Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno boliviano decretó en agosto la emergencia nacional, una medida destinada a optimizar la coordinación interna y facilitar la llegada de asistencia internacional para combatir los fuegos que amenazan con expandirse por diversas zonas del país.

El impacto de estos desastres es alarmante. En 2024, los incendios forestales han arrasado una superficie que supera los 12.6 millones de hectáreas de bosques y pastizales. Esta cifra excede significativamente las 5.2 millones de hectáreas quemadas en todo el país durante 2019, que hasta ese momento representaba el año con mayor afectación registrada